はじめに

転職活動というと、「エージェントを使うか」「スカウトを待つか」といった手段の選び方やとりあえず大手を使っとけばよいかとなりがちですが、

本当に大切なのは、それぞれの手段をどう活かすか、どんな順番で進めるかという全体の流れを把握することです。

今回は、実際に私がどう考え、どう進めていったかをもとに、以下の点を中心にまとめていきます。

■ 今回扱うポイント

- エージェント/スカウトなどの転職サービスをどう使い分けたか

- 応募に入る前にどんな準備をしていたか

- 各ステップをどんな順序で進めたか

これから転職活動を始めようとしている方、

あるいはすでに情報収集中の方にとって、少しでも整理の助けになれば幸いです。

📝前回の記事はこちら

第二新卒の転職、どう進める?僕が4月入社を目指してやったこと

転職活動の全体フロー(サービス選定〜内定)

転職活動では、「どの会社を受けるか」「どう進めるか」といった個別の選択肢に入る前に、

全体像を把握しておくことがとても重要です。

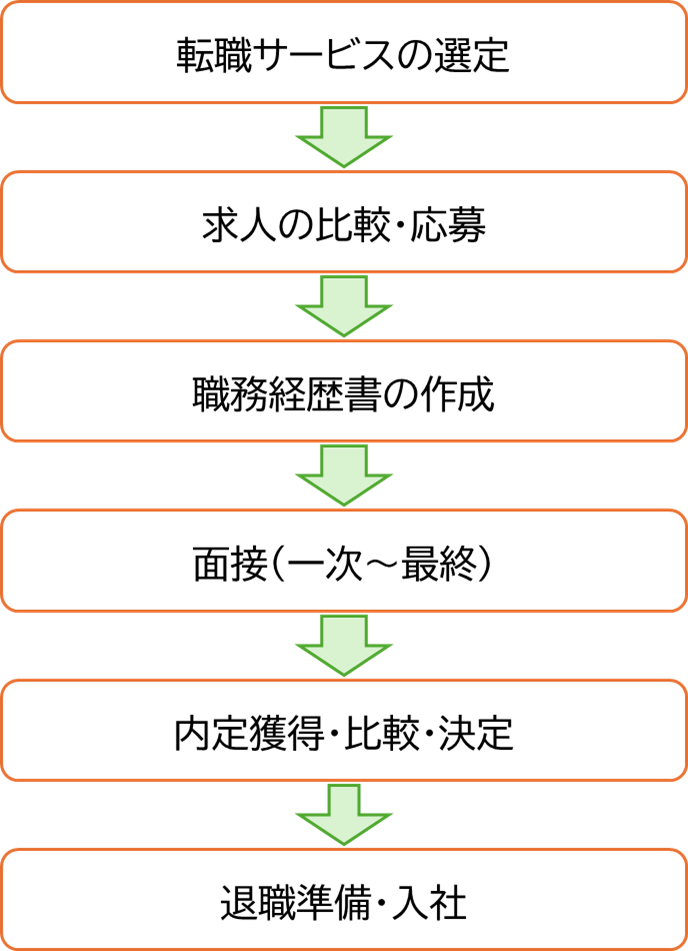

僕の場合、おおよそ以下のような流れで進めました。

このようにあらかじめ転職活動の全体感をつかんでおくことで、それぞれのフェーズで迷いが少なくなり、判断もスムーズになったと感じています。

今回は、この流れに沿って一つ一つのステップを解説していこうと思います。

使った転職サービスと使い分け方

使った転職サービスと使い分け方

僕は主に2社のエージェントを併用して転職活動を進めました。

それぞれ役割が異なっていて、以下のように使い分けていました。

🔸 汎用型エージェント:求人の網羅性と選択肢の広さを重視

大手の汎用型エージェントは、幅広い求人を知ることや転職市場の全体感をつかむのに役立ちました。

・リクルート ・マイナビ ・doda など

🔸 特化型エージェント:コンサル業界への対策とサポート

もう一方は、「コンサルやハイクラス特化型」のエージェントです。

業界理解が深く、ケース面接の練習や企業分析なども含めて一貫したサポートがありました。

僕が実際に使っていたのは、

【MyVision】という個人密着型のエージェントで、以下のようなサポートがありました:

- 大手よりも深い職務経歴書の検閲

- 面接対策やケース対策

- 志望動機の添削

- 個人に応じた求人紹介(企業の雰囲気も含めて)

🔸 まとめ:両者を併用するのがおすすめ

まずは汎用型で求人を広く確認し、本命に対しては特化型で深掘りして対策を練る。

このように役割を明確に使い分けることで、転職活動全体が効率的になりました。

企業選びで重視した軸

企業選びで重視した軸

企業を選ぶ際に、私が特に意識していたのは、以下の2点です。

成長できる環境かどうか

評価基準や年収の上がりやすさ、役職に就くまでのスピード感などを重視していました。

どれだけ頑張っても、それが自分の市場価値や立場の向上に直結しない環境では、モチベーションを保ちづらいと感じていたためです。

努力が正しく報われる仕組みがあるかどうかは、企業選びの中でも特に重視していたポイントです。

実質的に上流工程で動けるか

「コンサル職」と言いつつ、実態はSES的な業務というケースもあると聞いていたため、

自分がやりたいと考える本来のコンサルティングが実現できるかどうかを見極めるようにしていました。

案件内容や企業のスタンスから、どこまで本質的な課題解決に踏み込めるかを重視していました。

また、エージェントからの情報だけでなく、

企業の口コミサイトや社員インタビュー、スカウト文面の言い回し などからもヒントを得ていました。

表に出にくい企業のスタンスや文化は、こうした情報から垣間見えることも多かったです。。

職務経歴書の整理と準備

職務経歴書は、限られた情報の中で「なぜ自分なのか」を伝えるための唯一の資料です。

面接前の段階で足切りされることもあるからこそ、

見た目以上に構成や中身の一貫性を重視して作り込みました。

僕は「一社目の経験で得たこと」「なぜ転職したいか」「次に何をやりたいか」が一貫して伝わる構成を意識しました。

今回はコンサル職への応募だったため、以下の点を特に意識しました。

・要件定義、顧客折衝、仮説思考、情報収集力など、コンサルにも通じるスキルを明確に記載

・案件や成果の粒度を揃え、読み手にとってのわかりやすさを意識

・定性的な表現ではなく、定量的な数値で具体性の明確化

エージェントの添削も活用しながら、

何度も見直しを重ね、ストーリーとして自然に読めるよう意識して作りこんでいきました。

面接対策で意識すべき点

発言に一貫性があるように整理する

面接で最も大事にしていたのは、以下3つを予断なく整理することです。

- 1社目の入社理由

- 転職理由

- コンサルの志望動機

よくあるのが「転職理由だけ一貫している」パターンですが、

面接官はそれだけで納得することはまずありません。

「なぜその会社に入ったのか」から「なぜコンサルに行きたいのか」まで、

一貫性をもってストーリーとして語ることができれば、ロジックの通った人物として評価されやすくなると感じていました。

実際に、一貫性を意識して話すことで、説明が筋道立ち、評価もされやすかったと実感しています。

面接官がどのポジションの人かを意識する

加えて意識していたのが、「面接官の立場に応じた回答のチューニング」です。

- 人事が面接官の場合

ロジカルさや志望動機の一貫性、働く上でのメンタリティなど、人物像や思考特性がより重視される - 現場マネージャーやシニア職が面接官の場合

プロジェクトの進め方や、立ち回り・課題解決アプローチなど、実務における思考と進め方を深掘られやすい - パートナーや役員クラスが面接官の場合

志向性やカルチャーフィット、キャリアの展望といった長期的な視座や価値観の整合性が問われる

このように、同じ質問でも相手によって刺さる論点が異なるため、誰が相手でも伝えるべき軸を外さず、伝え方を最適化することを意識していました。

内定比較と最終的な決断

最終的には5社から内定をいただきました。

その中で決め手になったのは、「成長できる環境があるか」「実際に上流から関われるか」という、自分の判断軸に最も合っていたかどうかでした。

人やカルチャーの相性も含めて、入社後に後悔しない判断ができたと思っています。

おわりに(次回予告)

この記事では、転職サービスの選定から内定判断までの実行フェーズをまとめました。

次回以降は、実際に受けた企業ごとに1本ずつ記事を分けて、

企業研究・面接対策・選考を通じて感じたことなどを詳しく紹介していく予定です。

どこをどう調べたか、どんな質問を受けたかなど、

より具体的な内容にフォーカスしていきます。

💡企業別の対策や選考情報などはこちら

企業研究と対策

コメント